8月25日,由我系负责主持编制的国家标准项目(基于运动图像跟踪技术的混合燃料微爆特性测试方法)通过专家评审,标志着该项标准获国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准立项。

该项目由航空系行政负责人孟柯生牵头编制,历时3年完成了标准草案及项目申报书等材料的撰写工作。

该项目起草单位有安徽交通职业技术学院、中国科学技术大学、浙江大学和安徽理工大学等高校以及上海信环固雅环境集团有限公司、合肥顺昌分布式能源综合应用技术有限公司、安徽民航机场集团和合肥通用机械研究院等企业。

在国家实施“双碳政策”的背景下,寻找可再生液体燃料代替传统化石燃料是实现节能减排的重要方法之一。但是可替代能源找到之后能否使用,还要进行一系列实验,比如生物柴油替代航空燃料就需要对着火点和流动性等特性进行测试等,所以非常有必要建立一套测试方法用来统一各项测试数据,这样可以对未来开发替代燃料、燃烧装置以及燃料节能减排都具有重要意义。

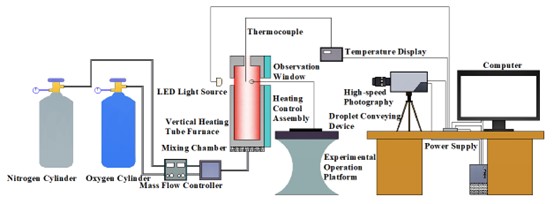

尽管很多行业的动力机械装置需要对燃料的基础特性进行测试,但目前尚缺乏相关统一标准评估数据可信度。全球各高校和研究机构都是自行搭建试验平台,采用不同实验方法进行测试,这不仅会增加时间和经济成本,而且测试结果缺乏可比性和溯源性,不利于单位之间的数据共享、评估和模型验证。

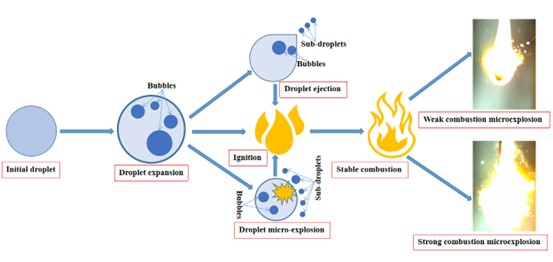

基于以上问题,《基于运动图像跟踪技术的液体混合燃料微爆特性测试方法》被提出。该方法可以测量液滴尺寸、瞬时速度、平均速度、燃烧效率、喷射强度和微爆强度等多种参数,目前已经成为液体微观微爆特性测试的主要方法。

《基于运动图像跟踪技术的液体混合燃料微爆特性测试方法》通过规范微爆特性测试过程中的相关术语,明确表征微爆特性的关键参数,制定标准试验条件、测试流程和数据分析规范,提高测试精度,对液体燃料微爆特性进行科学、准确、有效的评价,为开发替代燃料和燃烧装置、燃料节能减排、仿真模型标定和燃烧系统设计提供数据支持;同时通过规范微爆特性测试方法,可以提高数据的可比性和追溯性。以此为基础,建设面向行业的标准数据库,为不同研究机构和制造厂家之间数据交换共享和动力装置开发提供依据。

标准建设是航空系全面科研建设的一个分支,该项标准的立项不仅可以提升航空系的科研水平,增强广大老师的科研信心,同时也可以助推学院早日实现双高一本建设目标。(供稿 孟柯生 审核 赵婧)